生活随笔:回忆,过去的甜味儿(2)

甜味儿

到了秋天,收下玉米,玉米秸还在地里齐刷刷地站着,孩子们呼啦啦拥过去,唰拉拉把玉米秸折下一节,放嘴里嚼一下,有甜味儿的,他们亲切地称为“甜秆”,从根部折断,夹在腋下,再去尝另一棵。

玉米秸有甜的,也有不甜的,孩子们称为“臊”,因地质和品种不同而有差异。有时孩子们站在地堑上喊,别去那块地了,闹臊。孩子们齐刷刷奔下一块地去了。

把折来的“甜秆”一捆捆绑好,像捆甘蔗一样,整齐地码在自己的小房间里,随时取一棵出来,慢慢咀嚼享用。每次慢悠悠地咀嚼“甜秆”的时候,那份得意、快乐和幸福,流下嘴角,挂满了下巴。

秋高气爽,天气干燥,“甜秆”在流逝的时光里,一点一点地脱掉了水分,褐黄,松软,吃到嘴里像烂棉絮一样寡淡无味。“甜秆”不再是甜秆,而是可以用来烧饭的玉米秸子了。

孩子抱出来,扔到了天井里,脸上掠过一丝轻描淡写的惋惜,但很快又被另一种喜悦覆盖了,他想到了春天,来年的春天不是还有一树花朵吗?

很多花的花蕊是有甜味儿的,譬如:梧桐花、槐树花等等。如果恰逢一夜潇潇雨,阶前落满梧桐花。这是孩子们最高兴的时刻,他们把梧桐花捡到篮子里,坐着小板凳,倚在梧桐树下,伸着活泼泼的小舌头,把花儿一朵朵舔过去,丝丝缕缕的甜味儿,在唾液里膨胀放大,洇红了稚嫩的双颊。

把梧桐花放手里轻揉一下,含住喇叭口,吹气,捏住,然后飞快地撞击另一只手心,“叭”一声响,清脆、悦耳、好玩,一个孩子可以独自玩一下午。

当然,要有两个或多个孩子凑堆儿玩,那场面更热烈,更兴趣盎然,他们猛劲吸溜梧桐花的花蕊,“吱啦——吱啦——”一阵乱响,有时很夸张地吧唧一下嘴巴,把隐隐约约的一丝甜味,刷啦啦淋得哪儿都是。

槐花也是甜的。每年春天,蜜蜂如约而至,把一嘟噜一嘟噜的槐花团团围住,它们把小管深入到花朵中,蜜汁顺着小管进入到口腔。孩子们把槐花采到篮子里,坐在小溪边,双脚伸到水里,“哗啦、哗啦”的溪水从脚面上流过,舒服得心里痒痒的。

槐花太小,那一丝香甜,他们用舌头够不到,干脆把槐花塞进嘴里,“咯吱、咯吱”猛嚼,液汁从嘴角溢出来,吊在下巴上,他们用袖子一抹,继续大咀大嚼,因为有了一丝香甜的味道,他们吃起来感觉很顺口,很美好。在食不果腹的岁月里,槐花绝对算得上一道美食,不只孩子们喜欢,大人们也很喜欢。

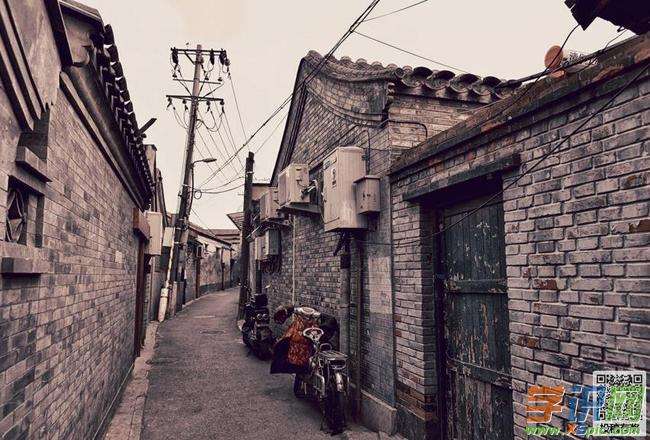

有次我去临朐看望朋友,他们回赠了我一大方便袋晒干了的槐花,回家后,荆人馇了小豆腐,甜丝丝的香味儿飘出了两条胡同。

每次回忆起过去的甜味儿,嘴里都有甜津津的东西溢出来,在喉咙里“咕噜、咕噜”响着。

相关阅读

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳