生活记忆:我的自学考试之路,坎坷又漫长

自学路

1982年仲夏,初中二年级未读完的我因故辍学,然后去河源山区修水利,到深圳特区做搬运,在省城广州学武术、流浪,然后回家乡陆丰爆竹厂当切炮手。

一番历练,几番挣扎,我对自己的人生有了些思考,觉得赚钱非吾愿,习武学艺又需要钱,只有当个穷秀才,一本书,一支笔,一张白纸,一盏孤灯相伴,最适合。于是,我开始了看书、写作,幻想“一举成名”,成为鲁迅那样的大作家。

首先是“读”。我买了一本《唐诗100首》,美滋滋地想着“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟”。读书背诗需要有安静的环境,我每天早起,去到村后静谧的园子里、树林中。早晨的园林空气清新,空无一人,正是读书好时光。我找出一首短一点的唐诗,开始读,边读边领会诗意,领会了诗意有助于记住诗句。这样反复读了多遍,然后合上书本背,背一遍不熟,翻开书看看再背。直到一遍遍无障碍地背下来,今天的任务就算完成。踏着刚刚升起的阳光,把树林还给鸟雀,我愉快地回家吃早餐。餐后自然还得下田干农活儿,减轻父亲的负担。晚上则是勤练笔的时间。

第二天早上,我又踩着露水,来到园林里。温故而知新,第一件事是背昨天背过的那首诗,检验一下过了一天是不是还记得,如果记得,说明这首诗已经牢牢记住了。如果记得不是很牢,那就再读,再背,直到滚瓜烂熟,才开始一首新诗的读和背。背下来了,就回家,绝不贪心,从未一天背两首新诗。如此秋去冬来百十天,我终于背下了这本唐诗精选。

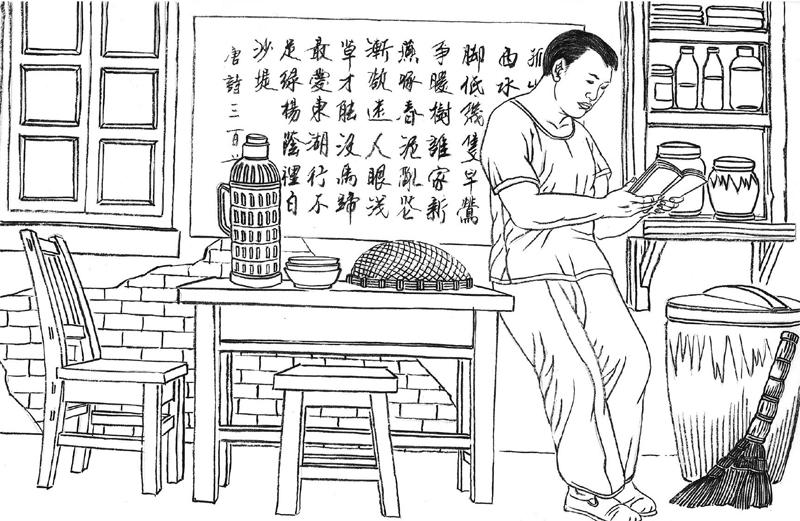

为了加深记忆,我还把几首长的,自己特别喜欢的唐诗,用毛笔龙飞凤舞地书写在一米见方的白纸上,贴在饭桌前、床铺侧,和家中墙壁空白处,让自己不管吃饭、睡觉,抬头见诗,回头也见诗。我记得最清晰的是床前墙壁上贴的是李白的“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回……”我每天睡觉前望着“黄河之水从天而降”,胸中真有万马奔腾。

同时在墙上占有一席之地的还有杜甫的《登高》《蜀相》,白居易的《长恨歌》《琵琶行》等。而最让我动容的是王之涣写戍边士兵怀乡情的《凉州词》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”短短四句,写尽边塞的雄伟壮阔和荒凉寂寞。乡关万里,戍边将士有家不能还啊!每次读到最后两句,羌笛似在耳边幽怨响起,再想到连春风也到不了这片塞外孤城,一股苍凉之感涌上心头,眼中一次次湿润。也许,我是想到了自己的窘境。

读了几本书,背了百首诗,我手痒痒的,心有些按捺不住,跃跃欲试。我先学写旧体诗,也爱发议论,对现实社会发些牢骚,然后将这些所谓“诗文”抄好投寄出去,满怀希望地等待,等待一纸“用稿通知”的到来。结果可想而知,“大作”一律泥牛人海,有去无回。我大失所望,也苦思冥想,问题究竟出在哪里?我想,我该找高人指点迷津。

相关阅读

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉