生活随笔:喝醉酒的父亲(2)

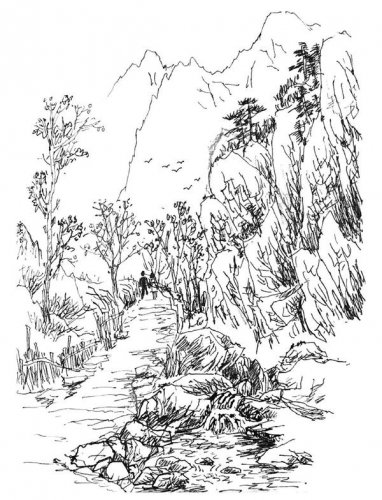

杏林深入觅酒香

阳光像流水一样迸出,绿色泼洒在大地上,野草在酷热中昏睡。一切都那么熟悉、那么亲切、那么令人愉悦。

未及走进汾酒老作坊,已全然陶醉了,更不用说还有65°的老汾酒沁人心脾,发出令人无法抵抗的召唤。

门脸上的“宝泉”裹在午后的阳光里,古色古香,却迸发出蓬勃的生气。这里可以触摸到汾酒几千年的脉搏,这脉搏充满活力,令人觉得血脉贲张。

《北齐书》十一卷记载:“帝在晋阳(今太原),手敕之曰:吾饮汾清二杯,劝汝于邺酌两杯。”证明早在公元564年以前,汾酒就大有名气。汾酒有属于它的故事,这故事隐藏在村子里矗立的作坊,也可能隐藏在某个不起眼的瓦罐里。

我想,要是父亲一起来就好了,他会对汾酒博物馆的宝藏兴致盎然,也会对汾酒“曲必得其时,器必得其洁……”的制作秘诀如数家珍,更会唤醒“日落不知晚,醒后马驮回”的美妙体验。

在这里,有着太多的意外收获。以为对酒多少有一些了解,来到汾酒,才知道自己的无知。它的前世今生、它的源流演变、它的典故趣闻都让我大开眼界。

《周礼·天官·酒正》记载:“辨三酒之物,一曰事酒,二曰昔酒,三曰清酒。”以酒祭祀上天,对话自然,所以一个“清”字,使汾酒占据了中国酒文化的最高境界。

难怪自古以来那么多文人墨客对汾酒不吝赞美,而公元825年杜牧一句“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”更成为中国酒文化历史长河中最具代表性的不朽名句。乾隆盛世“南袁北纪”中的袁枚,虽“余性不近酒”,却在《随园食单》中列出11项名酒,其中有两种白酒,认为汾酒最佳:“既吃烧酒,以狠为佳。汾酒乃烧酒之至狠者……汾酒之下,山东膏梁烧次之。”

“汾”者,大也。低调内敛的汾酒人,这次当仁不让地打造“大清香”的概念。汾酒的香,在于它的定力,长时间的发酵既可产生多量酒精,又可增加芳香。汾酒的香,在于它的传承,汾酒采用传统的酿造法,将原料蒸过两次才将酒糟废弃。汾酒的香,在于它的沉淀,最初流出的酒头,回到缸内再发酵,这一“回茬”促进了缸内物质的变化,增加了出酒率和香味,所以,汾酒色香味俱佳、清澈透明、清香醇厚。汾酒数代酿酒大师提炼总结出的十大工艺传世秘诀,首句即是“人必得其精”,从原料、器具到分寸把握,道理通透,实则暗藏奥妙。酿酒与做人,岂不同理?这难道不也是中国传统酒文化的精髓吗?

“既醉以酒,既饱以德”,汾酒之大,“大”在处处皆学问。汾酒集团的发展如此迅猛又这么扎实,除了集团领导管理有方,更离不开成千上万的汾酒人。随意攀谈,发现身边四位小伙伴都是90后年轻人,其中两位是汾二代,两位是汾三代。其中有位叫文东的,78岁的爷爷王会录早在1960年进厂,从大解放到小轿车,几十年没出过一次事故。他把两个儿子和长孙都送进了酒厂。老人文化程度并不高,他对儿孙的教诲也很朴素,就是少说话多干事,不要拿公家的任何东西。

相关阅读

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳