世界遗产在中国

世界遗产在中国

谭明 王丹

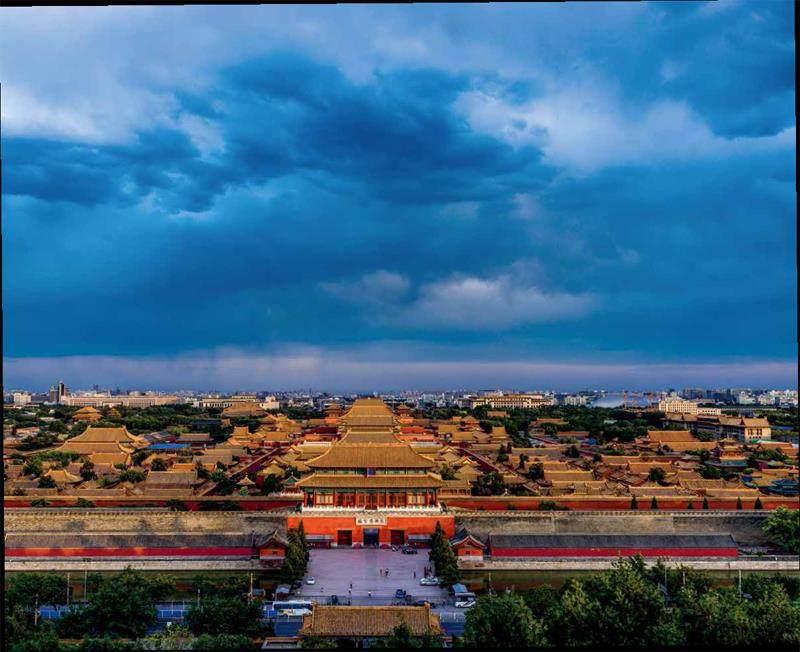

中国是历史悠久、文化遗存丰厚、自然风光壮美的文明古国。几千年来中华民族孕育了灿烂的文化,中国的世界遗产再现了中华民族辉煌的历史,它们不仅是中国艺术、文化与自然的瑰宝,也是全人类共同的财富。

用现代人的视觉审美意识来解读中华民族的历史文脉,用艺术眼光重新审视历史的遗存。面对中华几千年的辉煌艺术宝库,从不同时代的脉络中不停梳理中华民族艺术瑰宝的认识过程,是一个庞大的系统工程。用摄影语言来完全描述它,谈何容易。我不断变换着思路,用特殊光影结构来强化透视关系及表现手法。对人物雕塑、古建的形态和造型及其艺术魅力做巧妙的渲染,在不同的文化层面上解析、诠释其文化内涵,努力表现深藏历史尘埃中的文明。

“读图时代”更加苛求图片的影像品相,以及表达的精准性、艺术性。影像视觉冲击要内聚神韵、外表简洁、构图新颖、采光独到,使读者的视觉与我一同触及不同的时代,产生永久的共鸣,这也是我拍摄中国世界遗产的初衷。世界遗产是一个非常庞大的题目,拍摄难度极高,许多佛窟寺庙都禁止拍摄,很多情况下我难以尽兴地将拍摄发挥到极致,但几十年积累下来的数十万张底片让我无法放弃,并迫使我继续拍摄下去。幸运的是我得到了许多朋友们的帮助,才有了今天的收获。生命不息,“战斗”不止,前面的路很曲折,但我还会继续走下去。

对话谭明

你是如何喜欢上摄影并开始从事攝影艺术创作的?

谭明:1960年代末,我到内蒙古生产建设兵团当战士,那时我就摸索着自己冲洗胶卷。利用人防工事当暗房,在几个大碗中放入显影液、定影液和清水,架起两只胳膊来回拉动,就这样胶卷冲洗出来了,虽然简陋但非常开心。

1970年代初,我调到首钢工作,开始了对摄影艺术创作的尝试。当时,我的拍摄对象主要是炼钢炉前、机装车间、电焊车间的工人等,我逐渐有了刻画人物造型,以及利用环境光渲染主题的意识,并对摄影开始有了粗浅的认识。

你是何时、什么原因开始使用4×5大画幅相机拍摄的?你觉得大画幅相机对你的拍摄有哪些帮助?优势是什么?

谭明:我是1980年代末开始使用4×5大画幅相机的,大画幅摄影绝非易事。4×5相机是一种技术型相机,它的操作过程比较复杂,需要通过调整相机的各个参数来完成拍摄,不像现在的智能相机只是按快门就能完成拍摄。而且并不是用上了大画幅相机就可以拍出高水平的作品。使用大画幅相机创作是一件慢工出细活的事,很多时候由于拍摄的步骤多、速度慢会丢掉许多机会,所以在一个时期里,我就只带一部大画幅相机进行创作,逼迫自己锻炼眼力和动作的协调性。

相关阅读

-

一个摄影记者30年的记录与思考

2019年,国庆70周年阅兵。受阅飞机飞跃天安门广场 刘卫兵 摄 1987年前后,中国人民大学校园,学生们争抢着买肉包子。大学时代因为没有拍摄条件,影像大多只留在记忆中。刘卫兵 摄 1996年,

-

约会

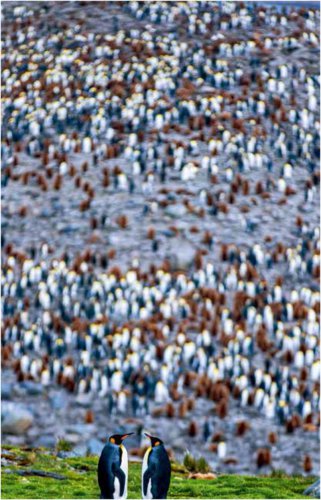

渠晋湘 在摄影艺术创作中,拍摄者几乎都知道大光圈的特点:一来可以增加进光量:二来可以让焦点之外的物体与环境呈现虚化效果,营造出梦幻般的景象。 采用大光圈拍摄,应该注意防止造

-

看雪赏冰,别具一格的哈尔滨菜肴

如果有人问冬天赏雪哪里最值得去,哈尔滨一定是我能想到的第一个答案。绵延万里的白色雪花,堆砌成一条膨松柔软的纯白之路,那透着冷峻光芒的冰雕,看上去巧夺天工。这样一个冰雪天

-

美食攻略 让你在家也能吃出踏青感。

放假啦,想必大家都按捺不住想要出去玩了吧!假期人员流动性巨大,疫情防控形势依然不可放松,不妨在自家公园附近,带上家人孩子,一边享受美食,一边欣赏风景。今天给大家带来一些