冰川之死(5)

冰川之死

第二天,队员们开始正式的监测工作。他们做工作的方法很简单,从2004年勒旺第一次进山起,拍摄证件照的位置从未变化,年复一年,他们都在同一个位置拍下一张照片。然后向前行进到冰川的末端,在冰碛中找一块巨石,用丙烯颜料在巨石上写下当天的日期,记录下冰川末端的位置。而一旁,欧阳凯则把他们所做的一切记录在镜头中。15452C8B-CB39-4A68-B3B0-DE5CEA25A57C

2016-2018,三年的日期都被写在同一个长条形的巨石上,前后相差十余米。每年,在记录新的位置的同时,他们也会将往年的记录重新标记。他们记录下的数据也许不及科研人员的专业、全面,却是为数不多最终能够流向大众的数据。

很多国家都有网站收集冰川的数据,瑞士有,美国有,甚至秘鲁也有,而中国没有。瑞士的网站Glamos通过一张地图详尽地汇集了阿尔卑斯地区的冰川数据,美国的网站nsidc.org则汇集了20世纪初到21世纪初的图片对比。而拥有众多雪山冰川的中国,可供人们参考的冰川数据却出自一群自发保护生态的牧民之手。

“中国有这样的能力和资源,却没有人去做这样一件事,我觉得非常可惜。”欧阳凯这样说到。

Emma告诉我,在她的印象中,年措没有和国家的科研机构合作过,但在青海地区,各个“草根”组织之间的合作倒是颇为密切。是的,青海地区并不只年措一个民间组织,据欧阳凯所知,类似的民间自发组织至少有5-10个。它们就像一张大网,交织出青海地区最真实的环境变化。

在这些牧民们亲力亲为的时候,也有人在袖手旁观。

04冷漠的南极热

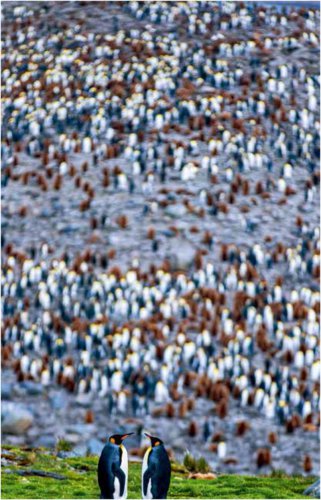

近年来,中国每年有大约7000到8000人踏上南极,占总人次的1/7,他们不是南极科考站的科研人员,而是普通的游客。

而木义的工作,就是帮助来找他的客户,找到适合他们的行程以及开往南极的船票。

而木义自己,也曾14次到访南极。木义姓樊,不过已经很久没什么人叫他的本名了。从小他就生活在陕南的山中,尽管不是真正意义上的高山,但与山仍有些亲切感。正因如此,当他看到清华大学校园内张贴的登山队分享会海报时,没有多想便参加了。

此后,户外和旅行成了木义人生中重要的一部分,当他从石油公司离职后,借机开始了周游世界的旅途。南极大陆,是他最后涉足的版图,却也是最重要的一段旅途。本就热爱冰与雪的木义,被南极的壮丽和自然体验深深吸引,回国后他便做起了南极旅游咨询的工作。每年的12月到次年2月,他都会帮助形形色色的,对南极充满向往的游客完成他们的心愿,大多数時候,他只是为客户提供信息。偶尔,他也会作为其他南极旅游公司的队员,亲自领队远征南极。

相关阅读

-

美食攻略 让你在家也能吃出踏青感。

放假啦,想必大家都按捺不住想要出去玩了吧!假期人员流动性巨大,疫情防控形势依然不可放松,不妨在自家公园附近,带上家人孩子,一边享受美食,一边欣赏风景。今天给大家带来一些

-

看雪赏冰,别具一格的哈尔滨菜肴

如果有人问冬天赏雪哪里最值得去,哈尔滨一定是我能想到的第一个答案。绵延万里的白色雪花,堆砌成一条膨松柔软的纯白之路,那透着冷峻光芒的冰雕,看上去巧夺天工。这样一个冰雪天

-

约会

渠晋湘 在摄影艺术创作中,拍摄者几乎都知道大光圈的特点:一来可以增加进光量:二来可以让焦点之外的物体与环境呈现虚化效果,营造出梦幻般的景象。 采用大光圈拍摄,应该注意防止造

-

一个摄影记者30年的记录与思考

2019年,国庆70周年阅兵。受阅飞机飞跃天安门广场 刘卫兵 摄 1987年前后,中国人民大学校园,学生们争抢着买肉包子。大学时代因为没有拍摄条件,影像大多只留在记忆中。刘卫兵 摄 1996年,