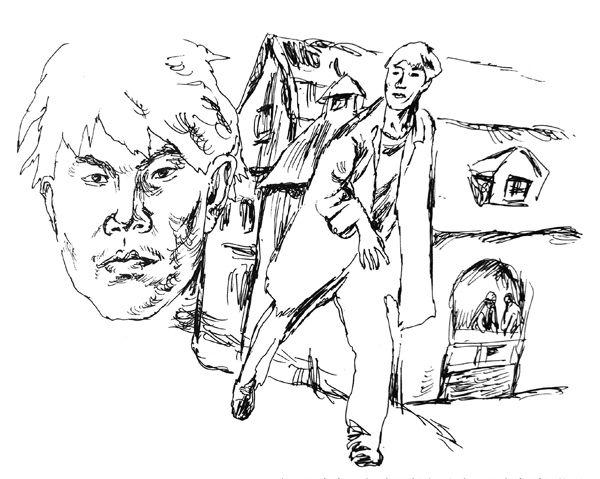

生活随笔:蛟龙出港

风水龙港

好风凭借力,改革开新篇。

这一天,2019年8月,国务院批复镇改市朱红大字的铭牌——龙港市,竖立在这个从前的海边渔村上。

庆祝的声浪余响在耳,原来的主管苍南县某某单位的字样还在一些名片上存留,而新格局展现的新气象、新面貌,显示出新生城市的活力与生气。有诗人说,这是中国的“城市婴儿”。是的,作为一个城市,它刚自襁褓现身,作为一个有着三十年奋斗的乡镇,它经历了中国农村乡镇现代化阵痛的艰辛与收获。

时间上溯到80年代初,“灯不明,水不清,路不平”,是这个无名小渔村的写照。改革开放东风劲吹,龙港从沿江傍海的优势出发,发挥地理优势,先是成立镇级的龙港港区,由过去的龙江公社的五个大队组成。组建乡镇,搭建平台,为了吸引农民“进城”,并在省报上公布优惠政策。一开始,领导带队,多次深入村中游说,镇上成立“欢迎农民进城办公室”,一个特有的建制名称,昭示了对农民进城的诚心,十天之内,有两千七百多个专业户加入。欢迎之后是政策上的支持、扶持,找准温州人经商意识强,帮助众多企业及时举行物资交流会。1984年,党中央一号文件规定了“允许农民自理口粮到城镇落户”,更是让龙港人有了底气,农民进城经商,定居,建房,生活基本问题一一破解,这在当时全国来说,属开创之举。身份和居住的变化,稳住了人心。本来就敢为天下先的温州人,创新精神,插上腾飞之翼,于是,农民变为城里人,打工者居有定所,户口、房子得到解决。以人为本,聚集英才。小小龙港,活力初现,新兴城镇,蓄势待发。

东风骀荡,春华秋实。多年的城市梦,一下子成为现实,奋斗经历令人难忘。当年的参与者陈君球回忆,在龙港发展初期,一下子不适应,几经波折,也曾有人怀疑过。港区成立时,八千多农业人口的五个自然村,面对一片滩涂,野草芦苇,荒滩水坑,办公室也是一个渔业队的旧房子。没有电,用蜡烛;吃水困难,从对岸的镇里带来。而资金和人员的缺乏更为突出。开弓之箭,岂能回头。领导身先士卒,夙兴夜寐。“梦在心中,路在脚下”,是他们行动,也是切身体会。

乘风破浪,修得正果。当年名噪一时的“中国第一座农民镇”,在中国城市化发展的进程中,进入改革发展的快车道。龙港的大跨越,迈出了三大步:其一,建镇初期变荒滩渔村为“中国第一农民城”;其二,工业化与城市化良性互动,由“农民城”到“产业城”;其三,顺应温州大都市布局下的“鳌江流域中心城市”的新型城镇发展,变“产业城”为新型的城镇化改革试点,提升全国第一个“镇改市”的内涵和品质,打造四大名片:全国小城建设示范城,中国印刷城,中国礼品城,中国台挂历集散中心。

相关阅读

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉