射箭的弦外之音(2)

射箭的弦外之音

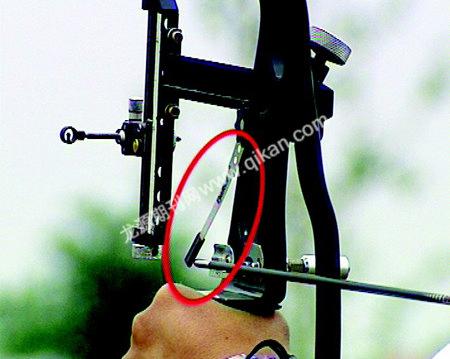

射箭瞄准之所以比射击瞄准难度更大,还由于弓上只有准星,而没有“照门”,因此无法像枪支那样找到现成的“瞄准基线”(图3)。假设我们以靶心为原点作水平方向X轴和竖直方向的Y轴,当靶心、准星、弓弦边缘和眼睛处于同一条直线时,箭飞行方向的竖直平面应该和“弓平面”一致,并与靶上的Y轴重合,使射出的箭向Y轴集中。那么,又该如何确保射出的箭向靶上的X轴靠拢呢?

(3)相比较射箭比射击瞄准更难

当运动员每次拉弓时,都会把扣弦手指放在下颌骨右侧精确的位置上,有些射手在弓弦上安放一个小小的“吻钮”,通过嘴唇对它“每箭一吻”,让弓弦“靠”住鼻准、人中、下巴的中点,这种“靠弦法”确保了从箭尾槽到瞄准眼之间有一个固定的“靠弦距”,于是瞄准线通过弓弦的一点便成了弓上的第二个“基准”。箭射出去的高低上下就便于控制了(图4)。

(4)吻钮是装在弓弦上的一个小塑胶钮,可以借助吻钮与嘴唇或牙齿的相对位置来定位

确保用力的直线性是射箭技术的要领之一。推弓合力点、钩弦点、拉弓臂肘关节中心点应该在一条直线上。运动员持功时不能用全掌“握弓”而用虎口“推弓”,便是为了尽量确保手和弓之间近似的“点接触”而不是宽大的“面接触”。

一个看上去并不起眼的小零件叫做“信号片”,却称得起射箭运动历史上具有重大意义的发明(图5)。这是弓柄上用来压住箭杆的一只钢片,当射手拉弓到位时箭头滑出,钢片便在回弹中敲击弓柄发出清脆“噼啪”声。信号片能准确“监视”运动员每次拉弓深浅不变,确保弓臂保持相同张力,不啻以“声控操作”捕捉“最佳撒放时间”。射箭运动中最讲究动作的一致性,每个选手经过千锤百炼形成的技术必须高度固定化、程序化,像机器一样准确无误和循环重复,任何时候都不走样和变形。

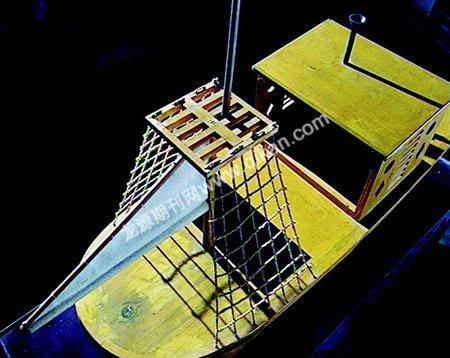

(5)信号片又称响片

人们常用“离弦之箭”形容速度之快。反曲弓射出的箭初速度约每小时240公里,超过了“子弹头列车”。箭的速度取决于弓的力量和效率,箭的形状、重量和表面积。用不同方式粘成的箭羽能使箭绕纵轴旋转并确保飞行稳定。作为长度和直径比很大的飞行体,来自弓弦的加速度会使箭杆产生柔性弯曲和弹性震动,降低飞行稳定性。不过和射击相比,箭的“行动”就太迟缓了,速度只是子弹的十分之一,需要大约1秒钟才能达到70米开外的射程。如果初速度方向正对靶心作“平抛运动”,由于地球的引力作用,箭到达靶位时会下落将近5米。因此射箭必须有一个“仰角”,让箭作“斜抛运动”,使“弹道”成为一个拱起的抛物线。难怪箭靶的放置都和地面垂直方向成15度角,以“仰视”的姿态去面对“万箭穿心”了。顺便一提,当今箭靶将盘卷的草绳缝合起来再蒙上靶纸,用的还是当年诸葛亮“草船借箭”的材料(图6)。

相关阅读

-

师夷——蓝色角逐(一)

见证·发现之旅 背景介绍:道光、咸丰、同治三代,是清朝内外交困、受外国帝国主义蹂躏、一步一步走向衰落的时期。期间,外国侵略者的铁船载着洋枪洋炮,沿中国海岸线从广州一路北上;

-

横杆下“钻”过去的跳高

科技之光 跳高历来被称为“失败者”的运动,每次都以运动员碰掉横杆而告终。但曾经打破世界纪录的跳高健儿却又都是无限风光的“成功者”,他们的矫健身姿和巅峰成绩永载跳高运动的史

-

幻灭——蓝色角逐(二)

见证·发现之旅 140多年前,中国第一艘真正意义的蒸汽轮船“黄鹄”号诞生(图1)。作为中国近代工业第一个独立制造的大型产品,它是真正的“中国制造”。因此,说它是晚清“自强运动”

-

风云人物

科技人生 2008年1月中旬,我国南方地区连续三次大范围降雪,此次因灾直接经济损失达1516.5亿元。中国气象局新闻发言人表示,这次大范围的雨雪天气是全球气候变暖引发的自然灾害。 20世纪