百年“葡萄常”——中国记忆(3)

百年“葡萄常”——中国记忆

(6)右为被称为二爷的常玉龄

主持人:您是什么时候开始想做这个的?

常弘:是2003年。原来没做过。是《北京日报》刘一达先生的文章和他的多次鼓励。刘先生说多好的东西啊,你们家人再不做、不恢复它,外人肯定做不出来,就绝了。刘先生走之后我跟妹妹一直聊这个事来着,还跟我母亲,我们就研究。现在我们为什么能做,因为所有做的工序,老人都跟我们说过,我们还知道,还见过,虽然没有手把手教过,毕竟是在那个环境里长大的,又是女孩,是可以看的,耳濡目染。如果一旦我们再走了,我们下一辈见都没见过了,那真是绝了。

刘一达的采访深深触动了常弘,这个历经百年沉浮的家传绝技,如果再不把它恢复,必然就此消失。

2003年,常弘开始琢磨如何恢复“葡萄常”。断档了20多年,早已人事全非,常弘只能根据记忆一点点试验。

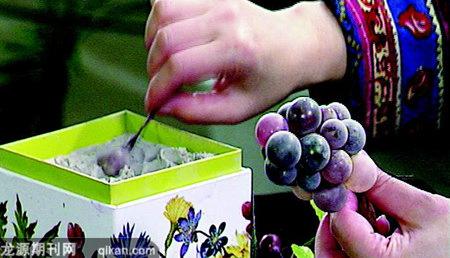

挂霜是“葡萄常”能够以假乱真的关键,也是家族手艺最核心的秘密(图7),虽说是按照配方来的,看起来简单,可是常弘第一次挂霜并不成功。

(7)挂霜

常弘:80年代我二爷恢复这活儿后,专有一间她配料的屋,配颜色的时候,就我跟我妹妹在屋里头,别人不让进。

挂完霜后的葡萄珠,还有最后一道工序,就是造型,在行话里,这叫作攒活。如果说,挂霜是个技术活,只要按照配方,就能做个八九不离十。可攒活就没那么容易了,某种程度上,它更能代表“葡萄常”的独特价值。

常弘:攒,就是过去老人说的肉绞铁,因为用的是铁丝,你要是攒这么几个不觉得,一天攒下来,这两只手疼着呢,你得使劲。

真正的葡萄,每一粒不是一样大小的。它的形状也不是一样的。“葡萄常”之所以能流传那么多年,肯定有存在的道理。

它为什么攒活?主要是一个造型。

常弘:在心里边已设计好了这串葡萄应该长什么样,细到这颗葡萄是小的,没长开的,应该放在哪儿,心里都应该有数。你看每个葡萄珠都不一样吧,每枝跟每枝的造型也不一样,绝对没有两个完全是一样的(图8),平日我们就非常注意观察葡萄的形状,葡萄下来的季节,我们都去看去,观察葡萄的形状。

(8)图组:每粒葡萄的大小、色泽都是不一样的;放在什么位置,做成什么造型,这就是攒活

相关阅读

-

风云人物

科技人生 2008年1月中旬,我国南方地区连续三次大范围降雪,此次因灾直接经济损失达1516.5亿元。中国气象局新闻发言人表示,这次大范围的雨雪天气是全球气候变暖引发的自然灾害。 20世纪

-

横杆下“钻”过去的跳高

科技之光 跳高历来被称为“失败者”的运动,每次都以运动员碰掉横杆而告终。但曾经打破世界纪录的跳高健儿却又都是无限风光的“成功者”,他们的矫健身姿和巅峰成绩永载跳高运动的史

-

师夷——蓝色角逐(一)

见证·发现之旅 背景介绍:道光、咸丰、同治三代,是清朝内外交困、受外国帝国主义蹂躏、一步一步走向衰落的时期。期间,外国侵略者的铁船载着洋枪洋炮,沿中国海岸线从广州一路北上;

-

幻灭——蓝色角逐(二)

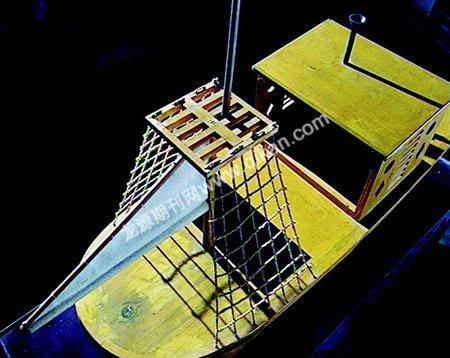

见证·发现之旅 140多年前,中国第一艘真正意义的蒸汽轮船“黄鹄”号诞生(图1)。作为中国近代工业第一个独立制造的大型产品,它是真正的“中国制造”。因此,说它是晚清“自强运动”