精选散文:龙港三件事

印刷术、饭菜票与龙港

一

先说印刷术。

上世纪80年代初,我在大学里参加了学生诗社,经常干的就是与社员们一起,将我们自己写的稚嫩的诗歌,在蜡纸上工整地刻录,然后去油墨机上印刷,再用订书机装订。这样出笼的诗集有个统一的称呼叫“油印本”。当我们以此传递我们青春的激情或牢骚时,报社及出版社的印刷厂车间里,出产的印刷品用的是铅字排版印刷。所以,那时对于作品被公开正式发表,有一种借用的说法是“印成铅字”,而印成铅字也成为写作起步阶段的我们特别渴望的事情。毕业后有一次去报社内部参观,看到捡字工人按照画好的纸版样快速熟练地在铅版上分拣各种字,那叫一个眼花缭乱。车间里的铅字实在大多了,密密麻麻的,各种字形各种大小都有。那时我所知道的是,蜡纸油印是由雕版印刷发展而来,而铅字印刷则是平版的活字印刷。

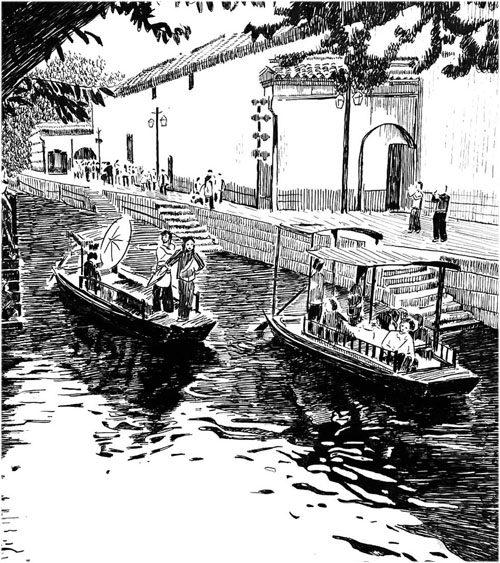

前些日子在素有“中国印刷之城”的龙港参观中国印刷博物馆,这让我对于印刷术的起源发展,有了一个更清晰的概念,尤其是它的起源,竟然与我内心的猜测大致相同,那就是,印刷术最初就是从一枚小小的印章而来,并在造纸术发明发展前提下产生的。想来,最先是某位书生面对自己书写下的文章在最后盖印时突发奇想:小小的印章所具有的复制功能,可以无数次在纸上重复落下大名,如果这个章足够大,刻下的字足够多,那岂不是能将自己的妙笔诗文刻录了,然后广而传播,甚至抵达天边?这不就可以免了油灯下一遍遍的抄写之苦?如果一个大大的印章不够刻,那就来两个,两个不够,那就来三个,什么《灯下集》《杂记》《行路诗录》诸如此类的诗集文集,大堆大堆地印行出来,这样的刻印,文章能行,图画自然更不在话下。后来,还发展成彩色套印,什么名人的山水,百姓的年画,甚至闺房里的女子人手一册的《女则》,都被印得好看又逼真。

这就是雕版印刷。确切开始的时间据考证是在隋朝,并风行于唐朝,到宋代,雕版印刷技术已被广泛应用。想想那时的民间,十里就会有一个这样的印坊,该有多壮观:雕匠举着雕刀,熟练地在枣木、梨木等木板上雕着反式阳字,印工满身油墨,反復地刷油推拉压印,装订工用细麻绳串缝成册,印坊老板在高高的柜台后快乐地数着进账的银两……这样的劳作,与书相关,便都是雅事,都赏心悦目。

雕版印书一页一版,错一字毁整版,如果刻一部大书,那得要刻多少版,储存要占地方,木板还容易变形,于是,更伟大的活字印刷术就来了。活字印刷的好处显而易见,是用单个的字,拼成一版一版的,一本书印完之后,版可拆散,单字仍可再用来排其他的书版。这份大功劳自然归功于北宋的毕昇。毕昇发明的活字印刷,那些字用胶泥烧制,这个灵感部分应该也来源于当时的砖瓦烧制技术。

相关阅读

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入