生活随笔:泉州开元寺(2)

尊胜别院

穿过“悲欣交集”屏,往里走,即入第一展厅,为大师生平影像展厅,大师的浮世萍踪和菩提袈裟定格于一幀帧照片里。第二展厅是大师遗物展厅,这些极其简陋也无比珍贵的桌、椅、床及生活用具都是从大师圆寂的温陵养老院移过来保存的。一同展示的还有大师生前用过的文房四宝、印章和眼镜等实物。第三展厅共分两层,陈列着大师生前墨宝、用过的书籍、丰子恺画的弘一肖像漫画等书画珍品,还有弘一大师撰写的《祖国歌》《清凉歌集》以及徐悲鸿先生为大师绘的肖像油画等。大师对尘世的索求几减为零,生之轨迹浓缩为少而少之的实物,而深广无边的佛学修为却光风霁月。

偶听开元寺一位长老提起,纪念馆展厅内弘一法师的遗墨虽不多,却有许多泉郡人家,家中珍藏着当年弘一法师抄送的佛偈、佛号。大师入闽十四年,于寒夜孤灯下修订的经卷及抄录的佛偈有好几大箱,他以字弘法,用佛号传道,借字与佛号传递佛陀的智慧与慈悲,化世间苦,度有缘人。他恭恭敬敬地用蝇头小楷抄录佛偈、经卷,一字一句地劝诫僧人与众生。他把自己放低到尘埃里,从不以为自己的字是什么宝贝,老百姓也不认为弘一大师的字有多么难求。许多人来求字,他几乎是有求必写。许多人来求佛法大意,他却不发一言。常随大师左右的叶青眼居士问曰:“大师深研佛法,不开示众生,岂不可惜?”大师淡淡一笑:“我的字便是佛法,居士何必分别?”叶青眼居士似乎顿悟,回以淡淡一笑,恰如当年佛陀拈花一笑,只有摩诃迦叶深解其意。佛法的深意原在朴拙中,在无言中,佛法的慈悲、愿力也藏在弘一大师微风轻拂、稚如孩童的一横一竖,一撇一捺间。诚如大师所言:“字以人传,而非人以字传。假若一个出家人,字写得不好,但是德行上乘,他的字也很珍贵。假若一个出家人,字写得很好,可是修佛不专,别人最多会赞美一下,并不值得存留。”“上乘的字或最上乘的艺术,从学习佛法中来。世间无论哪一种艺术,都是非思量分别之所能解的。”从这个角度,几乎可以理解弘一法师为什么毅然决然地抛舍俗世给他加冕的一顶顶桂冠。俗世的功利使得所有艺术即使再精妙,也难逃匠气。唯有精修佛法,磨砺心志,拾回人最本真的纯稚初心,最明净的赤子之心,方能纯粹空灵,不染尘埃,成无上臻品。这也是他对学生丰子恺、刘质平的谆谆劝诫:“不可传文艺,当使文艺以人传。”

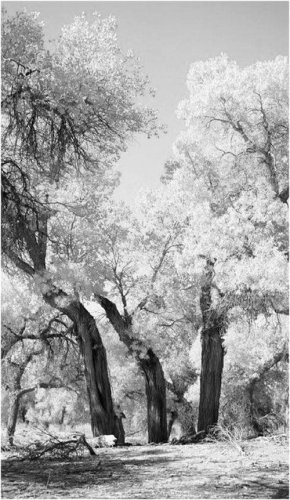

立于展厅前,仿佛有一双手牵着你,有一双眼睛引度着你。一股神秘的气流四下密布、回环着,在光明处,在黑暗处,在欣喜处,在悲伤处。你一一体会,不忍开口,不忍离去,以至于不忍久留。照片多為黑白,大师的孤独似乎从每一张黑白照片里渗出来。就算是春风得意,万千光环集一身时,依然渗出深深的孤独和悲戚。画面是静止的,静止的背后是风起云涌,你永远看不穿一张张黑白照片里的悲欢。彼时的拍摄、冲洗技术俱不佳,照片的清晰度差强人意,细节处难以置辨,却更暗含时光渺茫的无可奈何。你驻足于不同的画面前,也思考不同的问题。

相关阅读

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味