海外文摘:延续着的艺术生命(3)

古米廖夫与阿赫玛托娃的婚恋

1915年,阿赫玛托娃爱上了另一个画家鲍里斯·安列坡,不仅送给他一枚黑戒指作信物,还为他写了一生当中唯一的一首贯顶诗,每行诗开头的第一个字母从上到下念出来,就是他的名字。既然丈夫和妻子双方都不想受婚姻约束,这个家庭就注定走向解体。

阿赫玛托娃后来再婚,有了第二任、第三任丈夫。但她心里明白,最值得怀念和敬重的,其实还是尼古拉·古米廖夫。1921年8月,古米廖夫时年35岁,正是大好年华,不料却被牵涉进一桩“反革命案件”,不久即被处决。此后整整六十年,他被云遮雾罩,默默无闻,直到1986年百年诞辰时才得以平反昭雪,恢复名誉。诗人的作品穿越了60年的死亡地带,再次复活,得见天日。

1921年秋天,阿赫玛托娃写过一首无题诗:

注定你不可能存活,

难以从雪地上爬起来,

二十八处刺刀伤口,

五颗子弹把你杀害。

我为朋友缝了一件

令人心碎的殓衣。

俄罗斯大地贪婪啊——

贪恋这斑斑血迹。

这是阿赫玛托娃对前夫古米廖夫真诚的追悼。她最了解诗人的英雄情结、超人气质和坚毅冷峻的个性,这样的人物,在非洲,可以直面死亡,猎杀狮子和豹子;在战场,可以冒着枪林弹雨冲锋陷阵,并荣获战斗奖章。古米廖夫的死亡,让阿赫玛托娃痛心不已。

俄罗斯侨民诗人纳博科夫推崇这位阿克梅派领袖,他写的《怀念古米廖夫》(1923)只有短短四行:

你死了,照缪斯的教导,死得高傲清白。

现在,叶里赛墓地一派寂静。

普希金正和你谈论飞驰的铜彼得,

谈论非洲充满野性的风。

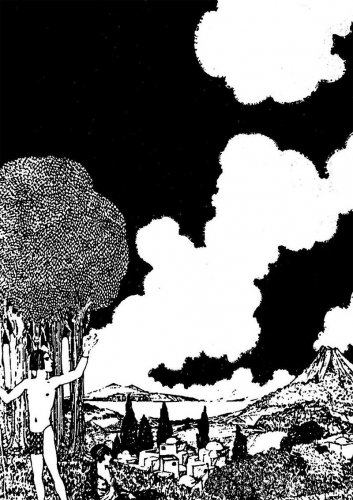

纳博科夫身居国外,敢仗义执言,赞美诗人的“高傲”,认定他的“清白”,并把他的名字与普希金联系在一起。在纳博科夫的想象中,普希金与古米廖夫交谈,意味着普希金对这位后辈诗人的赏识和器重,同时也道出了纳博科夫对古米廖夫的缅怀与推崇。

纳博科夫的另一首诗《枪毙》(1928)更是让读者感受到心靈的震颤。

没有刮脸,冷笑,苍白,

西装上衣还算是干净,

没系领带,一颗小铜纽扣

贴近喉结扣紧了衣领。

他等着,能够看到的

有光秃的高墙围在四周,

草地上有铁皮罐头盒,

还有瞄准的四条枪的枪口。

他就这样等着,不止一次

冲那些主角冷笑,挤眼,

等待着镁光突然一闪,

照亮那些不长眼的白脸。

完了。惨痛的钢铁闪电。

石头一样冷酷的黑暗。

盘旋在无底的深渊上空,

哭叫的天使已神经错乱。

诗句以白描手法刻画了诗中主人公面对死亡的镇定从容。“一颗小铜纽扣/贴近喉结扣紧了衣领”,这一细节,深刻地揭示了人物的内在心理:死,也要死得有尊严。因此,他敢于面带冷笑,凝视瞄准的枪口。请注意,不是一条枪,而是四条枪!草地上的罐头盒则具有象征意味。罐头盒是空的,被人丢弃的。人的生命被强行剥夺,竟然像抛弃一个空罐头盒那样轻易,这真是人生的莫大悲哀。从这个人物身上,读者可以窥见诗人古米廖夫的身影。

相关阅读

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味