散文随笔:梦里回延安(2)

几回回梦里回延安

贺敬之后来回忆说:“‘到延安去!’……这是曾震响在无数革命者的生命中的一个巨大的召唤声。怎么能够忘记,当我们还是少年或者青年的时候,在大半个中国的黑暗天空下,我们曾是怎样的在心中高呼着这句话!那时,我们还不敢说‘延安’这个名字,我们说,‘到那边去……’是的,从此我们就开始了我们人生经历中最珍贵的一页,生命就变得如此壮丽了。”

贺敬之从均县到梓潼的流亡途中,读到了大量描写延安生活的书刊,包括《活跃的肤施》(延安古称肤施)和《西行漫记》。在决心奔向延安的学生们中,贺敬之年龄最小,不满16岁。为了安全,他们都用了化名,贺敬之化名为“吴明”。他们还设计了接头暗语:“上级”称“父母”,“同志”称“兄弟姐妹”,“黑暗的国统区”称“这边”,“光明的陕甘宁边区”称“那边”。他们沿着嘉陵江,顺着川陕公路开始了翻山越岭的跋涉。

假使我们不去打仗,

敌人用刺刀

杀死了我们,

还要用手指着我们的骨头说:

“看,

这是奴隶!”

在贺敬之和几位同学千里徒步奔赴延安时,他把田间这首诗和田间整本诗集《呈在大风沙里奔走的岗卫们》全部抄在自己的小本子上,放在自己的衣袋里,在艰难的途中随时拿出来念着、背着、走着。

三

1940年7月,贺敬之踏上了延安这块热土!延河水、宝塔山,一孔孔窑洞,一块块田园,多么的新鲜,多么的迷人!这里是毛主席和党中央所在地呀,是革命者心中的灯塔和火炬呀!

8月,16岁的贺敬之经鲁艺文学系主任、诗人何其芳的面试后被录取。

贺敬之考入鲁艺还不到一年,即1941年6月就光荣地加入了中国共产党。那个夜晚,他曾与几个年轻的同伴,来到毛主席的窑洞前,看到窗纸上清晰地映出毛主席的身影,主席的手里握着笔……

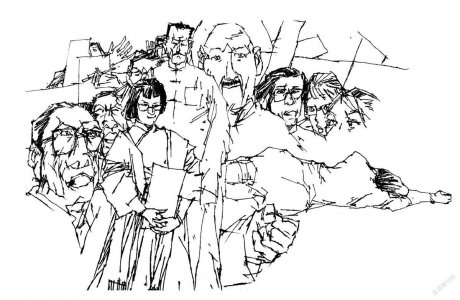

1942年5月23日,延安文艺座谈会召开。不久,即1942年5月30日,贺敬之在鲁艺的篮球场上,亲耳聆听了毛主席给鲁艺师生作的重要报告。他的座位靠得很前,毛主席在一张桌子前,穿着打补丁的衣服,生动地论述了文艺与生活、作家与人民群众、普及与提高等一系列文艺创作的根本问题。这让贺敬之的思想和创作都有了“腾跃”的升华。这一年,贺敬之从延安鲁艺文学系毕业。他曾说:“我在延安生活了6年,是我一生中最宝贵的从少年到青年的一段时间,我是1945年在抗日战争胜利后的一片欢乐声中离开延安的。”

在延安期间,贺敬之创作了大量诗、歌词、歌剧。《白毛女》这部新歌剧的诞生,标志着贺敬之在延安時期的创作攀上一个新的高峰。

早在20世纪40年代初.晋察冀边区就流传着“白毛仙姑”的故事。这是一个旧社会把人逼成“鬼”、新社会把“鬼”变成人的故事。为迎接党的“七大”,组织上成立了一个有贺敬之参加的“白毛女”创作组。这是一个精干的创作集体。在这部新歌剧中,贺敬之年轻的诗意的构思和表述得到了最大程度的发挥。在贺敬之早年创作的诗集《乡村的夜》里,他就描绘过被地主逼迫得走投无路,不得不抱着儿子投河自尽成为“水鬼”的五婶子,还有遭侮辱后变为在风雨中奔跑的“披头散发的女鬼”的夏嫂子等旧中国妇女的形象,以及小敏子、黑鼻子八叔等青壮年农民自发的反抗与斗争。这些人物的故事都曾闪现在他笔下“喜儿”“杨白劳”“大春”的形象之中。

相关阅读

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味