你们都别拦我 这氧气真是越吸越上头!(3)

你们都别拦我 这氧气真是越吸越上头!

正经的氧气瓶采用高压罐装,看着体积不大,里面的氧气却不少。俄罗斯生产的poisk珠峰氧气系统,重2.7千克,在每分钟2升的流量下,瓶内的氧气可以使用大约6.5小时。当然一分钱一分货,这样的氧气也需要4000块钱一瓶。当然,你可以买到或者在高原租到普通版本的高压罐装氧气,7升型号的容量可以加压储存1050升的大气压氧气,使用8~10个小时,但是重达10千克,这就是为什么你经常能看到有人在珠峰大本营拉着一个手推车,上面是个大大的氧气瓶。所以,高原上人手一个的小氧气瓶,其实是吸了个寂寞,更靠谱的方式是选择氧气袋,到当地医院进行罐装,价格不贵,或者租用高压罐装的氧气,真正吸个痛快。

人人都会有高原反应,但人人也都能适应高反(在一定程度上)。

人在进入高原后,受到低氧等诸多因素的影响,全身各系统从器官水平到分子水平,从功能到组织结构,都会发生一系列的改变,建立一系列的代偿机制,使身体达到新的动态平衡,這个过程就叫做高原习服(acclimatization)。对于高原习服良好的人来说,便能在高原环境中正常生活、工作而无任何不适;而相反,急性高原病的出现正是因为习服不良,没能适应高原环境。

影响习服的首要因素是海拔高度和上升速度,理想的适应过程是阶梯性习服:每天晚上住宿/露营地海拔不应该超过前一天的300~600米,逐渐向高海拔的低氧环境过渡。通常我们会认为乘坐飞机、火车进藏,比乘坐汽车、步行进藏,更加容易发生高原反应,就是因为如风驰电掣般的交通工具和祖国基建狂魔的修路水准,大大缩短了抵达高原的时间,减少了这个适应的过程。

阶梯性习服是有效的高原适应方法,但假期余额却不允许。不是每个人都有时间,从海拔500米的成都平原一路适应到川藏线上四五千米的雪山垭口的,也难怪大家只能人手一只氧气瓶,扛着头疼、硬着头皮进藏。对于吸氧,网络上也流行着两种观点:一种观点认为在高原旅行中,缺氧导致的低血氧浓度对身体有害,所以应该随身携带氧气,该吸就吸,不能用身体硬扛;另一种说法认为吸氧会产生依赖性,应该尽量靠自身的适应能力来习服高原环境。那么,吸氧到底会产生依赖性吗?

国内有学者曾经以180名高原驻训士兵为例,分组进行吸氧测试,结果表明,吸氧组在停止吸氧后的血氧饱和度逐渐下降,但始终高于未吸氧组,并逐渐趋近,在停止吸氧28天后,吸氧组和未吸氧组的血氧饱和度基本相当。在这项研究中,吸氧并没有让驻训官兵产生依赖性,在停止吸氧后,他们的血氧饱和度甚至还高于未吸氧组。事实上,在高原行进过程中,只要有足够暴露在低氧环境中的时间(6小时以上),身体就会开始逐步适应。海拔适应的黄金法则“高走低睡”就是利用这个原理:白天向上攀升海拔,暴露在低氧环境中,但是晚上睡觉时候要撤回低海拔。

相关阅读

-

看雪赏冰,别具一格的哈尔滨菜肴

如果有人问冬天赏雪哪里最值得去,哈尔滨一定是我能想到的第一个答案。绵延万里的白色雪花,堆砌成一条膨松柔软的纯白之路,那透着冷峻光芒的冰雕,看上去巧夺天工。这样一个冰雪天

-

美食攻略 让你在家也能吃出踏青感。

放假啦,想必大家都按捺不住想要出去玩了吧!假期人员流动性巨大,疫情防控形势依然不可放松,不妨在自家公园附近,带上家人孩子,一边享受美食,一边欣赏风景。今天给大家带来一些

-

一个摄影记者30年的记录与思考

2019年,国庆70周年阅兵。受阅飞机飞跃天安门广场 刘卫兵 摄 1987年前后,中国人民大学校园,学生们争抢着买肉包子。大学时代因为没有拍摄条件,影像大多只留在记忆中。刘卫兵 摄 1996年,

-

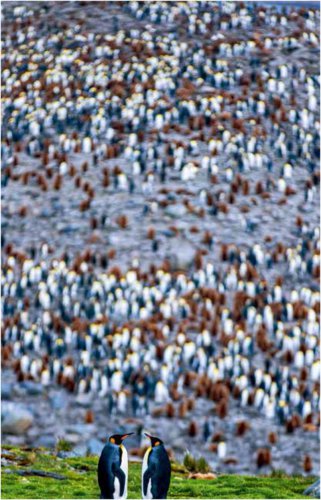

约会

渠晋湘 在摄影艺术创作中,拍摄者几乎都知道大光圈的特点:一来可以增加进光量:二来可以让焦点之外的物体与环境呈现虚化效果,营造出梦幻般的景象。 采用大光圈拍摄,应该注意防止造