千年科举探幽(4)

千年科举探幽

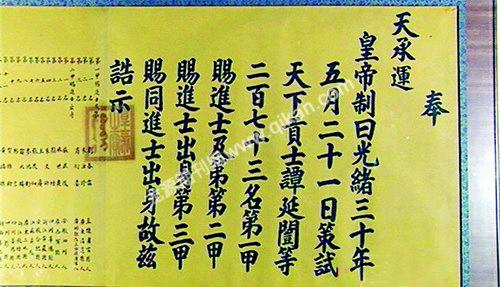

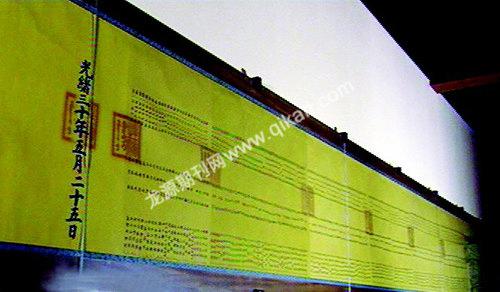

在嘉定科举博物馆西展厅的中央位置,悬挂着一幅巨大的金榜。

它是科举史上最后一科科举考试的大金榜和小金榜,是在光绪三十年(公元1904年)殿试放的榜(图9)。

(9)图组:(9-1)、(9-2)金榜

金榜公布殿试成绩,分为三个等级,叫作三甲,一甲只有3人,即状元、榜眼和探花;从第四名至100名左右称为二甲;余者称为三甲,约200人左右。

江南贡院有2万多人参加考试,最后录取100多位,录取率很低。

虽然考试如此残酷,但人们还是趋之若鹜。每当临近考试,场面热闹非凡。

然而,在短短的几天时间里靠几篇文章能够选拔出真正的人才吗?

在人们的印象中,八股文似乎成了科举的同义词,八股文的出现与朱元璋的愤怒有关。八股文的形式其实在唐代就出现了,但把它确定为考试的标准文体是从明代开始的。

据说这缘于一个故事。

一个叫儒太素的官员给朱元璋写了一封万言书,结果朱元璋读了4个小时还没读到正题。朱元璋忍无可忍,命人将儒太素打上100大板。

朱元璋觉得问题出在文章的形式上,于是,命人寻找一种简洁明了的文体来规范公文的写作。于是八股文出现了。

“股”,本是指人的双腿,这里其实是寓意一种文章的体裁。它要求考生用比拟、排比或对偶的手法形成一节文字,而且整篇文章必须有八股这样的文字,所以被称之为“八股文”。

八股文对字数有明确的规定,明代限300字,清初限450字,乾隆以后增加到700字。

八股文取士形成之后,许多应试者终其一生都在学习“八股文”。

八股文统一规范文体,易于判卷。但以这些所谓正统的诗书礼仪来作为考试的内容,显然束缚了人们的思想。

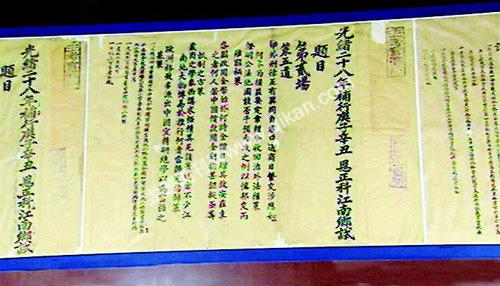

其实,今天的人们对科举制还有一个误解,以为明清科举考试的内容就是八股文。实际上,当时各级科举考试的内容,第一场考八股文;第二场考两种官场应用文,一种是往来公文,一种是根据案例撰写司法判案文书。第三场考策问,涉及到国计民生问题,要求给出对策。比如,丰收了谷贱伤农,该怎么解决?还有每一级考试都涉及到农田水利问题(图10)。

(10)清代科举乡试题目

今天,人们对科举制的功过是非众说纷纭。但它遭到的最大质疑,是在于忽略了富有创造性的人才。

相关阅读

-

风云人物

科技人生 2008年1月中旬,我国南方地区连续三次大范围降雪,此次因灾直接经济损失达1516.5亿元。中国气象局新闻发言人表示,这次大范围的雨雪天气是全球气候变暖引发的自然灾害。 20世纪

-

师夷——蓝色角逐(一)

见证·发现之旅 背景介绍:道光、咸丰、同治三代,是清朝内外交困、受外国帝国主义蹂躏、一步一步走向衰落的时期。期间,外国侵略者的铁船载着洋枪洋炮,沿中国海岸线从广州一路北上;

-

横杆下“钻”过去的跳高

科技之光 跳高历来被称为“失败者”的运动,每次都以运动员碰掉横杆而告终。但曾经打破世界纪录的跳高健儿却又都是无限风光的“成功者”,他们的矫健身姿和巅峰成绩永载跳高运动的史

-

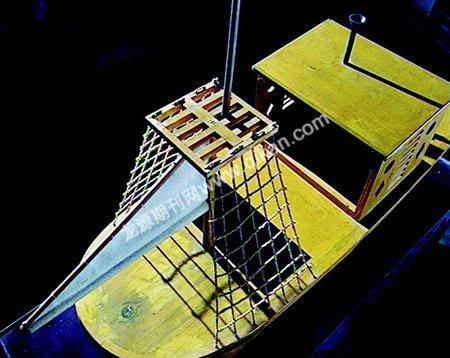

幻灭——蓝色角逐(二)

见证·发现之旅 140多年前,中国第一艘真正意义的蒸汽轮船“黄鹄”号诞生(图1)。作为中国近代工业第一个独立制造的大型产品,它是真正的“中国制造”。因此,说它是晚清“自强运动”