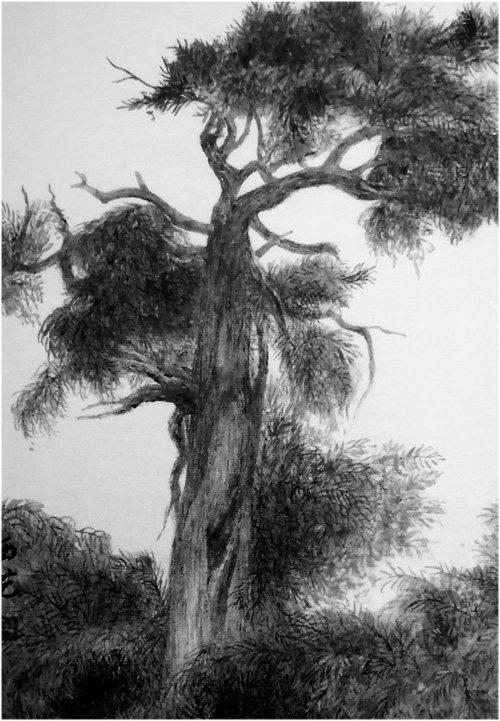

生活随笔:文化老树

一棵老树

入行做出版,没能赶上20 世纪八九十年代的井喷期。跨过世纪头几年,喷发暂息。我入行,恰好就在那个清冷时点。

世上好些小行当,行外人看着不起眼,行内人看来却英才蔚起、风云际会。出版就这样。初进集团那几年,我的日课之一,就是认数祖宗牌位。除了清末王先谦、叶德辉等湘籍出版家,更多的,是20 世纪八九十年代在业界攻城略地的“右派军团”“四骑士”,等等。其时他们多已作古,健在的也已退休,一时风流云散、星辰寥落。关于他们的传说,却始终都在。但凡谈及湖湘出版的种种荣光,这些人依旧是话题中心。倘与外省同行聊天,你若讲不出三五则有关他们的掌故,必遭质疑和鄙弃。

这种同行间的闲聊,谈及最多的,是钟叔河先生。

头几年,我和钟先生同住一个院子,后来我搬去近郊,先生仍旧住在院子里。先生所居的“念楼”,就在集团办公楼后面宿舍的二十层。照说可以时常不期而遇,其实相见一次很难。先生平素不散步、不串门、不聚餐、不送客,除了偶尔上医院查体或看病,几乎不下楼。如想见他,必得跑去念楼。

先生同城交往的圈子小,除了朱健、朱正几位同辈旧好,便是周实、王平三两个忘年之友。先生不欢喜他人造访,假如事先未约妥,贸然跑去念楼,任你将那扇油漆斑驳的门敲烂,门里的保姆也不会把门打开。“天干无露水,老来无人情”,先生视这种往来应酬为浪费生命。或许正因世事通达,他才不愿纠缠在虚与委蛇的人情世故中。

头回见先生,是我刚接手集团的董事长,去做礼节性拜访。办公室联系了好几次,先生才给了见面时间。乘梯上到二十层,楼道里光线昏暗,很费劲才找到那块竹刻的小门牌,上面是先生手书的“念楼”二字。“念”字除了是“廿”的谐音,应该还寄寓了先生的情感或者事业上某种心心念念的东西。先生深藏于心,外人也不敢妄加猜度。

保姆将我让进念楼,领入客厅,说先生马上就出来。客厅显得有些窘迫,家什虽不多,但每样体量都大,若与房间的面积匹配,已属超大配置。虽叫客厅,看得出这里除了会客,还有更混杂的用途。可见,会客在先生的生活中,是件颇不受重视的事。东西两墙摆满书柜。柜里的书,开本、版本驳杂,且多为旧书,有的已破损,间或几本新的,都是先生自己或老友新版的著作。书柜顶上,挂着或摆着装裱过的友人手札、条幅,都是文化界声名显赫人物的手迹。媒体做报道,必谈先生与上辈、同辈文化名人的交往,大抵与记者在此所见的这些手迹有关。客厅的正中,摆着一张英式斯诺克球台,台面深绿的绒布已褪色,看上去像一片久无赛事的足球场。球台的木框有些磨损,可见球台并不是一种摆设。先生有经常比赛的球友吗?好像过去是夫人,夫人走后,先生就很少开杆了,偶尔打打,那也是先生自己与自己比。这是先生主要的体育运动,但我猜想,或许更是一种精神运动。一个人屏蔽身外的世界,只把自己当对手,倒是令人生出些絕世剑客的想象。靠窗,有一套皮质沙发,款型老,坐着也不舒服。先生不换,可能是刻意为之,他不希望客人舒舒服服坐在那里闲聊,浪费自己的光阴。

相关阅读

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味