文化散文:旧事难忘(5)

《玉堂春》 洪洞到太原的遥远

我家有棵大槐树,树上有个老鹳窝。

每当天晚日头落,老鹳它就飞回窝。

家的模样心头刻,雨能避来风能遮。

在家的时候苦也乐,想家的时候泪婆娑。

老鹳窝是家,家是老鹳窝。

老鹳窝是家,家是老鹳窝。

那一声声吼出来的“老鹳窝”,牵动肠,扯动肺,拽动神经,回肠、惊肺、心碎,泪,落!

那老鹳窝就长在洪洞的大槐树上,长了四百多年。

从大槐树下走出的何止是台湾人,几万万人从洪洞挥泪惊别家乡,走向陌生的地方,北京、天津、河北、陕西、河南、山东、江苏、安徽、甘肃、湖北、湖南……甚至他们出了国,马来西亚、越南……太多太多了,世界各地的华人,有很多都是大槐树的子民,每年4月,他们都会回来洪洞祭祖寻根。

根,是四百年光阴斩不断的根脉,也许已经忘了自己是泽、潞、辽、沁、汾,还是太原,却都忘不了大槐树。每一个回来的人,都曾被自己的祖先安顿,一定要回大槐树去看看,我们生根繁衍的地方是他乡,大槐树才是故乡。

因此,小小的洪洞就有了地标意义。

他们为什么走?

元朝末年,农民起义风起云涌,战争重创了农业和社会秩序,加上洪灾、旱灾、蝗灾等自然灾害【据记载:从元至顺元年(1330年)到明洪武二年(1369年)的40年里,黄河大决口7次,水灾,旱灾,山东有19次,河南17次,河北15次,两淮地区8次,蝗灾有十几次】,导致千里无鸡鸣,白骨露于野,赤地千里,大中国的土地上一片荒芜。

而居于大山之西、大河之东的山西,表里山河的地势呈现出了它的优越性,相对的社会稳定,人丁兴旺,《明太祖实录》记载,那时山西有403 万人,远远超出了其他省份。

《明史·食货志》记载,户部郎中刘九皋上奏:今河北诸处自兵后田多荒芜,居民鲜少,山东、山西之民自入国朝,生齿日繁,宜令分丁徙宽闲之地,开种田亩。这位郎中一句话,朱元璋的目光从南京挪向西北,盯紧了平阳府。

于是,许许多多人必须走,去往他们不知名的地方。

到了永乐年间,“靖难之役”成全了朱棣的野心,朱允炆不知去向,而中原大地上又一次满目疮痍,有老爹的政策在前,朱棣毫不犹豫继续移民,不仅移平阳,还要泽、潞、辽、沁、汾及太原人到各地去。

从明洪武元年(1368 年)到永乐十五年(1417 年),三朝五十载,“四口之家留一,六口之家留二,八口之家留三”,按这样的做法,从山西移民18 次,遍布全国18 个省市500 多个县,涉及1230 个姓氏。从这个意义上说,全国人都是山西人的后代,可能也不为过。

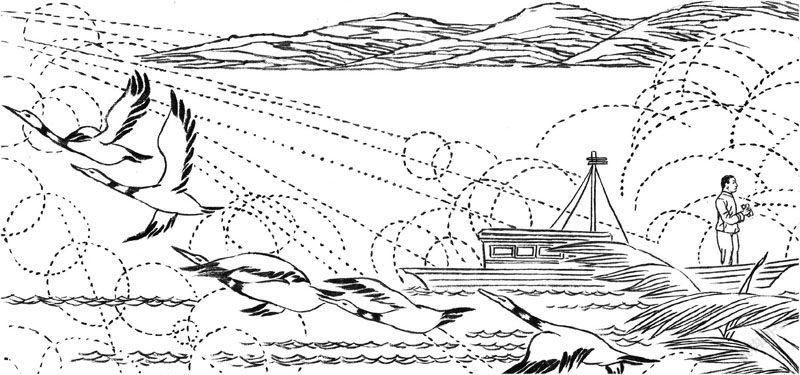

从黄河流域发展起来的农耕民族,一旦定居下来后,自给自足,只要不是大灾年,丰衣足食,久而久之,都恋家,谁愿意背井离乡呢?可是朝廷有令,不得不走。据说,百姓们是被官员骗到大槐树下的,捆成一队,往外解押。就这样,人们一步三回头,满脸凄凉泪,离开了家。

相关阅读

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入