小说精摘:在海一方(4)

在海一方

老路说,你路姐是替补队员。如果我或路西有事了,只能早点走,先把路姐和孩子送到学校,让路姐陪着孩子等学校开门。再送另一个孩子去另一个学校,这也是免不了。

3

老路父亲走的前两年,我就做社工了。老路父亲走后,老路把他母亲托付给了我。

从他父亲走了后,老路每年回来一次,探望母亲。我问他,没想过把大姨接去温哥华吗?老路说想过,可母亲不去,说贱土难离,说要陪着老头子,她走了,老头子在这儿孤单。老路抹了抹眼睛,大概又想到了什么。

老路又去了温哥华,母亲一人住郊区。临走时老路再次拜托我,抽空去看望他母亲,替他尽份孝道。我答应了。老路七十多了,像朵云似的,还在太平洋两岸飘荡,我看着于心不忍。月有阴晴圆缺,人有悲欢离合,此事古难全。我又想起了这句诗。

我现在在一家叫羽航的社工机构工作,服务项目包括关爱老年人,尤其是孤老。像老路母亲这样的,子女在国外,孤老独守空巢,还有很多,都是我们的服务对象。身体硬朗的孤老,我们采取小组工作模式,带着老人们走出户外,参加集体活动。老路母亲九十多了,脚趾有点不适,不能走远。老人的听力视力也不行,参加不了集体活动。老人也不愿参加活动,宁肯待在家中,对着空荡荡的屋子发呆。我们启动了个案工作模式,一对一地进行心理辅导和援助。

我把老路母亲确立为羽航社工的服务对象,然后以工作的名义去看望老人,每半月去一次。老人如同生活在密封的世界里,我去了,像是打开了一扇门,老人呼吸到了新鲜的空气。所以我每次去了,老人分外热情,话闸也打开了,说老路来電话了,说外孙和外孙女学习挺好,说路西给她买了件羽绒服。老人絮絮叨叨,我耐心地听着。等她说完了,我再说些外面的见闻,有时事的,有社会的,有街头巷尾的。老人有时听笑了,有时插上两句。我边聊边帮老人剪指甲、剪发,扶老人在院前屋后散步。老人有皮肤病,她手上没力气,我每次来了,要帮她搔上一阵子。

到了午饭时分,我动手做饭烧菜。老人不让,说我是客人。我说,大姨,别见外,您就拿我当您儿子吧。

老人真拿我当儿子了,每半个月了,就盼着我能来。我要不去,她很失落,像透不过气似的,站在门前的小路上,左顾右盼。我实在没个准儿,不是早两天就是迟一天。社会工作挺忙的,我的服务对象多是老人,老人们都有着强烈的被陪伴的渴望。小组工作容易些,做个案就忙不过来了,一对一的服务,很耗时。当然,我也乐此不疲,努力以一颗大爱之心,伴得夕阳红。只是对老路母亲,我深感歉疚,对老路也有歉意。答应了的事,却未能做好,不免有失信用。我在电话里和老路说了,老路在电话那端哽咽了,说,坤子,别这么说,我的义务你帮我尽了,我不只是感激,更多的是惭愧。有你关照母亲,我在国外踏实些了。

相关阅读

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味

-

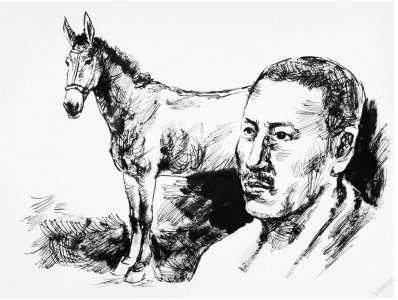

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入