散文小辑:孤臣泪,双泪眼(22)

孤臣泪

八

站在人头攒动的李氏故居前,不由得感慨万千。

它现在的名字叫“李府”,是目前合肥最拿得出手的一张文化名片。临近岁末,李府所在的合肥步行街人头攒动,张灯结彩。一些衣着光鲜的外地游客鱼贯而入,是慕名而来的旅游团。李氏故居建于19世纪末期,李鸿章一跃而为疆臣领袖之后,其兄李翰章此时也已身居高位。据李家后人,“老三房”的李国衡夫人高氏说,这座房子是属于“老二房”的,他们“老三房”的宅子,在今天合肥怡和锦江饭店一带。李国衡是李鸿章三弟李鹤章之孙,清朝举人,在合肥小有名气,曾出资修建“廉泉井亭”,并撰文记载贪官因喝“廉泉”水而头痛的传说,今天,在包公祠的亭壁上,还能看到他的这篇奇文。

1882年,李鸿章老母去世,他回家奔丧,就是这一次,他委托三弟李鹤章兴建了“李府”,同时捐资修复了战火中毁坏的包公祠。清制:父母之丧,官员守孝三年,此为“丁忧”之制。但李鸿章是畿辅重臣,枢廷倚重,因此只能“给假三月”,叫作“夺情”,亦称“移孝作忠”。即便如此,日本还是趁李鸿章“夺情”之机,在朝鲜发动了“壬午兵变”,由此可知李鸿章对于清廷来说,有多么重要。

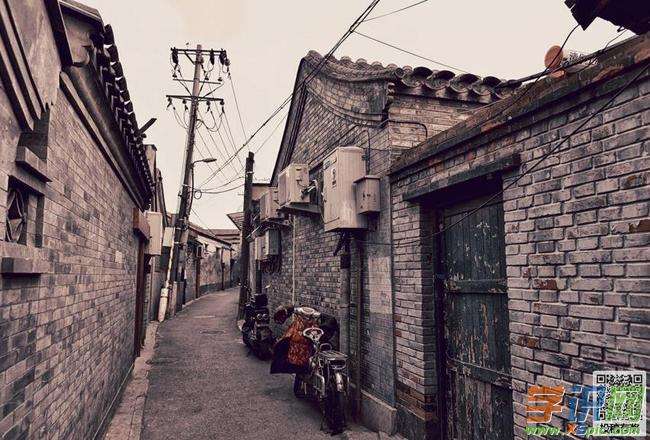

这是一座典型的晚清江淮官邸建筑,布局严整,气势开阔。当年李氏兄弟聚族而居,深宅大院,鳞次栉比,覆盖了合肥老城今淮河路最繁华的路段,时称“李府半条街”。今天的李鸿章故居,只是其中很小一部分,还不到原建筑的十二分之一。由南向北,依次为大门、前厅、中厅,三进为二层阁楼,后两进楼下有回廊相通,楼上有美人靠,回廊相连,俗称走马楼,因供内眷居住,又称“小姐楼”。楼上东首第一间,据说是李鸿章幼女菊耦所居,菊耦是著名作家张爱玲的祖母。在这里,我们再次看到了光绪皇帝御笔亲书的“钧衡笃祜”四个大字。故居辟作“淮军陈列馆”对外开放的部分,占地面积2000平方米,陈列展示与李鸿章有关的军事、外交、洋务等各个方面、各个时期的图片、资料和实物。其中最令人骇异的,是李氏后人捐赠的半部《李氏宗谱》,谱上“李鸿章”仨字,被红笔打上了大大的红“×”,边上是朱笔标注的“大卖国贼”四个大字。

这是他生前无论如何也想不到的,而更让他想不到的是,前几年合肥市委中心组学习,将他的奏稿与言论进行摘编,发给了每个中心组成员。在列强环伺、国家积贫积弱之时,李鸿章以一介书生投笔从戎,匡扶行将倒塌的帝国大厦,强烈感受到西方先进科学技术和军事装备对中国的威胁。因此他鼓吹天下穷则变,变则通,他的“变局观”,比康梁都早。为了表示对士大夫乐此不疲的章句小楷的蔑视和厌恶,李鸿章从40岁起就不再写诗,在自己的职权范围内,通过种种方法改变和更新年轻学子们的知识结构,创造条件让他们亲近西学,了解西学,怀着富国强兵,国家中兴的希望,他投身于清政府几乎所有新兴的、冒险的事业。这场被后来的史学界称作“洋务运动”的新政,给中国近代社会带来十分巨大的冲击,西方将它视为“中国近代化”的起点。

相关阅读

-

生活随笔:回忆,过去的甜味儿

北方人嗜酸,南方人爱甜,肉羹里都放糖。汪曾祺老先生说:“苏州菜只是淡,真正甜的是无锡,无锡炒鳝糊放那么多糖,肉包的肉馅里也放很多糖,没法吃!”饭菜里都放糖,虽然味

-

生活随笔:心地善良,心怀悲悯,一生定能行好运

清晨的校园里,清风习习,鸟鸣啾啾。 一如往常,在学校操场边的一排香樟树下,我胡打了一通自创的“五禽戏”,拉伸后,准备再做一百个俯卧撑。刚趴下来没做几个,突感有东西掉

-

旧故事:父辈们

台湾的十六弟书仁,清明节要回老家上坟,我去郑州飞机场接他。 十六弟是九叔父的儿子,长得一表人才,特别像二奶奶。机场出口,我一眼就认出来了。九叔父去台湾前是国民党洛阳

-

小说故事:牛粪也有着独特的清香

官里传出消息,皇上纳妃,当朝官员如有待嫁女儿,可以将画像上呈甄选。 李知府很激动,他有个貌美如花的女儿待字闺中。 当然得先找一名画师。 应征者络绎不绝,经层层筛选,入